- 2025.07.10

人生が変わる、画期的な”デーモンシステム”で行う先進の歯列矯正とは?

このページは2025年07月03日に更新されました。

「歯列矯正中の歯の痛み」、「ワイヤーの調整後の痛みと圧迫感」、「嚙み合わせが変わり首肩の痛む」で辛かったことはありませんか?

歯列矯正は痛みは我慢するものと思い込んでいませんか?

実はデーモンシステムというデーモン(ブラケット)とカッパーナイタイ(形状記憶超弾性ワイヤー)を組みあわせた歯列矯正は驚くほど痛みがないのです。

デーモンシステムでは歯が移動する最小限の力しかかけません。

術者の経験と治療技術は必要ですが、デーモンシステムの

「痛みを最小限におさえる」

「顎周りの筋肉の緊張を抑える」

「歯を自由に移動させる」

「顎と骨のストレスを解放さし身体と精神を緩ませる」

という特徴を生かすと自然な位置に顎が移動し、体中の筋肉が緩み、脳の緊張が取れて、本来発揮できなかった個人の潜在能力を100%引き出せる治療も可能なのです。

当医院では、歯列矯正にあたっては全身の緊張を緩めることに最大限の注意を払います。なぜなら現代人はストレス社会の中で全身の筋肉が固まっています。体の緊張を取り除き、固まっていた骨を緩めなければ、歯並びも噛み合わせも移動しにくいと考えるからです。

メタルブラケットを使ったデーモンシステムでは、緩ませるという目的を果たすのに必要な機能がすべて備わっているのです。

デーモンブラケットを私が選ぶ3つの理由

①.痛みがほとんどない(歯にかかる力が非常に弱い)

②.効率の高い歯の移動が可能

③.違和感、負担の少ないシンプル構造

④.常識を超える治療結果も可能に

①.痛みがほとんどない

デーモンブラケット(セルフライゲーション構造*1)は歯にかかる力は「従来と比べ約1/20」で、矯正独特の痛みをほとんど感じません。

*1 セルフライゲーション構造・・ブラケットをワイヤーで縛らず、シャッター蓋をしたトンネルを作りそこにワイヤーを通す構造。歯とブラケットが別々に動くため、歯を後ろに送りながら凸凹を治すといった従来できなかった同時進行の歯の移動がおこなえる。

通常歯列矯正治療の初期で極細(直径約0.33mm)のCu-Niワイヤー*2が使われます。当医院では、特殊な方法を使うことで治療後半まで細めのワイヤーで歯を移動させるため、痛みや違和感を感じる期間がとても短いです。

*2 Cu-Niワイヤー・・・一定の温度以上(約37℃)になると形状記憶された状態にゆっくり戻ろうとする特殊なワイヤー。同じ大きさの弱い力が継続的にかかるため、歯にかかる負担が少なく、痛みをほとんど感じません。

デーモンシステムでは持続的な非常に弱い力を持続的に欠けることで、効率的に歯を移動をさせます。持続的に弱い力は強い力をかけるより歯を移動させやすく、歯根吸収*3も起こしこしにくいことが研究で明らかになっています。これは弱い力は骨の再生の刺激になるのですが、強い力は貧血や骨の壊死を引き起こすからで、歯列矯正に強い力は好ましくないというのが最近の考えかたです。

*3 歯根吸収・・・強すぎる力がかかると根の一部が吸収されてしまう現象。

②.効率の高い歯の移動が可能

デーモンブラケットはワイヤーとブラケットを縛ることをしません。したがってワイヤーを滑るように歯が自由に移動するため、「骨を広げながら歯が移動する」、「力をかけなくても隙間を埋めるように同時に何本もの歯が適切な位置に移動する」といった今までにはなかったない歯の移動が可能です。

当院では、正しい顎の位置を先に決めて、その位置で噛むように歯を移動させるため、大幅な歯の移動が必要ですが、デーモンシステムではその移動が無理なく行えるのです。

正しい顎の位置で噛めるようになると体調の大幅な改善が見込めます。この方法で治療を受けると、ほぼすべての方が体調が変わったことを実感されます。

体調激変で人生まで変わる!”正しい位置に顎を戻す”歯科治療はこちら

③.負担の少ないシンプル構造、応力を開放する構造

通常の矯正のワイヤー交換は痛みが伴い、時間もかかります。デーモンブラケットのシャッター構造はとてもシンプルでワイヤー交換がとても早く、患者さんの負担は大幅に低減される特徴があります。

またワイヤーを縛らない構造が骨の応力を開放させるように歯を移動させるため、治療前よりも骨や歯茎のストレスが解放され、歯列矯正の際にありがちな、炎症のある歯ぐきではなく、治療前よりきれいなピンク色の歯ぐきになります。

④.従来の常識を超えた治療も可能に

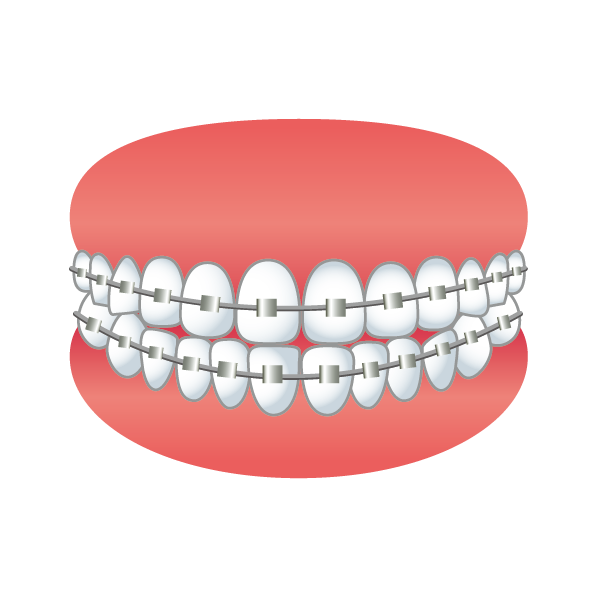

当院では、下顎を3次元的に正しい位置に戻すことで、頸椎の形状と体のバランスを整え、脳脊髄液の流れを変化させます。さらに当院では東洋医学的手法のうち気功を用いて「エネルギーの流れ(気)の調整」を行うため、未体験の心身の改善も感じていただけます。

矯正治療をお受けになった患者さんの声(原文をそのまま載せています)はこちら

「エネルギー理論的歯科治療、医院環境の大切さ」の動画はこちら

「パッシブ(受動的=弱い)フォースのデーモンブラケット」、「下顎の位置を戻す歯列矯正」、「頸椎の配列と形状、全身のバランスを整える治療」「エネルギーの流れ(気)の調整」などの体調改善に必要なすべての要素を組み合わせて行われる当院の歯列矯正は従来とは次元が異なる治療結果を得られるのです。

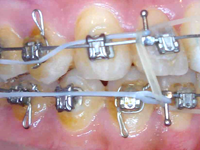

写真で見るデーモンブラケット

●写真はクリアブラケットを使用したものです。見た目はきれいですが、歯にかかる力が強く、痛みも強く、顎が緊張しやすいのが欠点です。

●これがデーモンブラケットです。ワイヤーを縛らない特殊構造で、締めつけは従来の約1/10~1/20程度。筋肉の緊張も起こしません。

非抜歯治療が可能に

当医院では抜歯をすることは殆どありません。それには理由があります。

抜歯をしない理由とその方法

①.抜歯矯正は身体に負担がかかる

|

①.抜歯矯正は身体に負担がかかる

日本人は顎が後ろに入る傾向があり、出っ歯をが多く、その多くが抜歯矯正が選択されます。

抜歯矯正では「歯列全体のアーチが狭くなる」、「下顎が奥に押し込まれる」問題がおこり体調不良の原因になります。

”痩せ二重顎”は見た目だけじゃない、驚愕の全身への影響とは?はこちら

”見た目だけ”の矯正と”元気な身体まで手に入れる”矯正の違い?はこちら

②.顎の位置を3次元で動かせば抜歯は必要ない。

矯正治療が必要な患者さんの場合、ほとんど全て「下顎の3次元的な位置に問題」があります。下顎が正常な位置になる様に「歯を高く引き上げたり、後ろに移動したり」すると、「歯が並ぶスペースが自然にできて抜歯は必要なくなってくる」のです。

③.デーモンブラケットとワイヤーベント法の組み合わせで非抜歯矯正

番町D.C.の採用しています「噛み合わせを治す矯正治療」では、デーモンブラケットとワイヤーベンド法、双方の特性を100%引き出し「歯を引き出しながら歯を起こす後ろに送りスペースを確保」するので、ほとんどすべての症例で「見た目も改善可能な非抜歯矯正」が実現できるのです。

噛み合わせの矯正(デーモンブラケット)での症状の改善例

1、鼻づまりの改善

2、睡眠時無呼吸症候群の改善

3、脳の循環の改善

1、鼻づまりの改善

矯正治療をされて鼻づまりの改善を喜ばれる患者さんは多いです。上の顎がのアーチが広がったり、舌の位置が挙上されることによって改善することが可能です。

2、睡眠時無呼吸症候群の改善

弱い力の噛み合わせの矯正治療で、お口の中は広がり、舌の入るスペースは拡大し、中枢神経系に働きかけ、筋肉の緊張が緩和し、睡眠時無呼吸が改善します。(当院ではさらに東洋医学的な方法で、改善する別のアプローチも行います。)

3、脳の循環の改善

噛み合わせの改善によって中枢神経への血流や、脊髄液の流れが変化し、中枢神経系が活性化します。(下図、クリックすると拡大します)

ご存知の通り、これらの症状は、歯科では今まで治療の対象とは思われていなかったことです。噛み合わせを改善すれば、こんな副次的効果もあるのです。

”歯”の重要性と老化防止効果について”の動画はこちら

「ライフステージで変わる歯のトラブルと対策」の動画はこちら

番町D.C.の診療システムはこちら

ご通院前の注意事項はこちら

番町D.C.の料金システムはこちら

お問い合わせはこちら

RECENT POST

-

2025.09.04

より分かり易いHPへ

-

2025.08.31

「歯列矯正やらなきゃよかった、やめた方がいい」と後悔するわけ

-

2025.08.30

「親知らずの抜歯」で”顔の輪郭が変わる?”

-

2025.08.29

「ナイトガード」、「マウスピース」で「噛み合わせが変わる」、「顔が変わる」

-

2025.08.03

歯科医が教える9割の人が知らない”エンパスの意味と解決法”

-

2025.08.02

体調激変で人生まで変わる!”正しい位置に顎を戻す”歯科治療

CATEGORY

- 噛み合わせ治療

- 医院について

- エネルギー治療

- 物理的歯科治療

- 抜歯治療

- 6つの治療の統合治療

- 感染予防

- マネジメント

- 自由診療

- 保険制度

- インプラント

- 求人情報

- 入れ歯

- 東洋医学と歯科治療

- 患者さんの声

- FAQ

- 全身と歯の関係

- 歯列矯正

- 修復(虫歯)治療

- 根管治療

- 顎関節症

- メンテナンス

- FAQ

- 歯科医療関係者向けコラム