- 2024.05.15

矯正治療の抜歯の必要性とその危険度?

このページは2022年11月14日に更新されました。

「矯正治療前に、親知らずを抜くといわれた!」、「親知らず以外に4本の歯を抜かれると言われた!」このような経験はありませんでしたか?「親知らずを抜くのは仕方ないとしても、歯列矯正で何故、親知らず以外の歯まで抜く必要があるのだろう?」と考えたことはありませんか?

この記事では、「矯正治療前に親知らずを抜歯しなければならない理由」と、「親知らず以外の抜歯は本当に必要なのか?」について歯科医としての私の経験にもとづいて書いてゆきます。

また親知らず以外の歯を抜歯して歯列矯正をしたために、思いもかけない影響が出ること場合があるということについても書いてゆきます。

歯列矯正の抜歯は患者さんからすれば非常に重要で決断を強いられる選択でもあります。一度抜かれた歯は戻ってきませんし、歯はとても重要な臓器ともいわれています。この記事を読んで慎重に抜歯をするかどうするかを判断していただければ幸いです。特に抜歯矯正をされてから逆にそのスペースが空いてしまい、入れ歯を入れる羽目になった人もいらっしゃいますので、抜歯矯正は慎重に検討数必要があります。

私自身も歯並びが悪く、大学時代、先輩の矯正専門医や、同級生の矯正専門医の何名かに歯列矯正の診断してもらい相談をしていました。

診断をしてくれた歯科医のほぼ全員が小臼歯4本を抜歯する治療しか無いと診断しました。

私は、4本も歯を抜かれるとスペースが大きくなりすぎでスキッ歯になったり、口元が落ち込んでしまうのではないかと感じ、あえて治療を受けることが避けましが。

やがて、44歳になったとき、正確にブラケットを装着できる白須賀法でブラケット装着をして、スタッフに手伝ってもらいながら、自分で治療をしようと献身し、歯列矯正を始めました。

すると、1か月もしないうちに、下顎が前に出てきて、常に悩みの種だった肩こりを全く感じなくなりました。

正直歯の大切さを知っている私でも、こんなにも大きな変化が出るのかと驚きました。そして抜歯による歯列矯正をしなくてよかったと安堵しました。

現在はCTスキャンなどの新しい機器が開発され、あらゆる角度から診断できるようになり旧来のセファロレントゲン撮影だけで抜歯するかを決めるという方法は時代遅れとなってきています。

さらに矯正装置もセルフライゲーションのように今までとは異なる歯の移動方法ができる装置が開発され、治療技術も格段に進歩したのです。

①.今までの歯列矯正の限界

|

①.今までの歯列矯正の診断の限界

今までの歯列矯正の診断では、機械もレントゲン(セファロレントゲン)と並行模型(診断のとき先生から見させられるきれいに磨かれた模型)しかなく、治療にあたっての情報が限られていました。

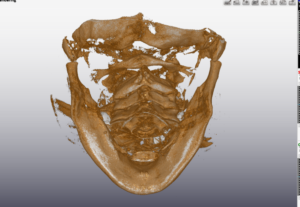

しかし、近年機器が進歩し、CTが歯科でも一般的になりつつある今日では、今までは考えもしなかったことを診断できるようになりました。

例えば、頚椎や、顎の三次元的位置、舌の位置や顎の歪具合などです。それによって呼吸機能や頚椎の位置異常による体調不良など様々な診断ができるようになってきました。

上のCT映像では、頚椎がいびつに変形していることがわかります

このような頚椎の配列だと、顎だけでなく全身にまで様々な症状が出てくるのは当たり前のことなのです。

このような診断方法は、今までのセファロレントゲン撮影による分析では明らかにできなかった内容なのです

②.これからの歯列矯正で何を考えるべきか?

これからの歯列矯正では、単に歯並びをきれいにするだけではなく、健康のレベルを上げるための方法として行われる必要があると考えます。

健康のレベルを上げるための歯列矯正では、CTスキャンだけでなく、咬合器による噛み合わせの綿密な診断も必要になると思います。

上の写真のように半調節咬合器を用いた場合、平行模型ではわからない骨の歪みがあることを診断できます。

単に上下の模型をとって、上下の模型を合わせてみるだけでは、患者さんの骨格や、顎の位置を含めた3次元的な状態を知ることはできません。歪んだ骨格を治してゆくことも最先端の歯列矯正では可能なのです。

③.親知らずの抜歯がなぜ必要か?

現代人の殆どが顎の大きさが小さくなっています。、これは硬い食べ物がなくなり、咀嚼する力が必要なくなったからだと言われています。

たとえ親知らずが埋まった状態で見えず、何の影響も及ぼしていないように感じていても、親知らずの一本前の7番の歯を後ろから押していることがあるなです。

多くの叢生(歯並びがガタガタ)の歯列矯正では、奥歯が前に倒れていることで前歯の並ぶスペースがなくなっていることがほとんどです。この場合、奥歯を起こしながら後ろに送ってゆく歯の移動が必要になります。

このようなケースで親知らずの抜歯を行わないと、親知らずが7番の歯の移動を邪魔し、前歯が並ぶのに必要なスペースが確保できないために小臼歯の抜歯が必要になったり、小臼歯は抜かなくて済んだけど前歯が出っ歯なってしまうという問題が起きやすいのです。

また、親知らずを残したまま歯列矯正を終わらせてしまうと、矯正後の保定時期に歯が移動して噛み合わせが狂ったり、7番の歯の後ろ側に虫歯が出来て、治療が大変難しくなったりするので、きちんと垂直に生えてこない場合は抜歯することが望ましいです。。

親知らずを抜く理由は以下のとおりです。

1,歯の叢生がある場合、奥歯を後ろに送る際に、歯の移動の邪魔にならないようにするため。

2,歯列矯正後、親知らずが前の歯を押す力によって、全体の歯列を乱して、噛み合わせを変えてしまうことがある。

3、親知らずの位置によっては、手前の歯の後ろ側が歯周病になったり、虫歯になったりする。

といった理由です。

では親知らず抜くタイミングですが、歯列矯正を始めるときで無くても早めに抜歯をしておくことが望ましいです。

できれば学生自体に抜いてもらうのが良いのですが、その理由としては

1.時間が比較的取りやすい。

2.体力があるので、感染などのリスクに抵抗力がある。

3.骨がまだ柔らかく、歯を抜きやすい。

大人になって、「どうして今まで抜かなかったの?」と思うような親知らずを多く見かけます。

高校生を過ぎたら、自分に親知らずがあるのか?生えてくるのか?

調べておいた方が良いでしょう。

④.小臼歯の抜歯は慎重に検討すべき

矯正治療で小臼歯を抜歯する必要を診断されることがあります。

逆にすべての小臼歯を抜歯すべきではないという考え方もあります。

私は、「小臼歯の抜歯はあまり必要がない」と考えています。

CTスキャンや、半調節性咬合器に模型を付着して診断すると、抜歯矯正として診断されるほとんどのケースで

①顎の位置が後ろに入ったために、上の前歯が出ているかのように見えるか。

②歯が十分に生える前に相手の歯と当たってしまい、奥歯が前に傾斜した状態で噛み合わせが完成した結果、最後に生えてくる犬歯が生えるスペースがなくなって、叢生(ガタガタな歯並び)になってしまう。

のいずれかです。

①では、奥歯を高くして、顎を前に出させ、下顎を回転させることで、突出感を少なくさせるとが可能です。

一方②では、奥歯に高さを揚げるだけの空間を作って、奥歯引き出しながら倒れた奥歯を起こしてゆくと、足りなくなったスペースを作ることができます。

このように顎を3次元的に診断して、歯を移動させながら、顎を正しい位置に移動させることで解決させることが可能なのです。

抜歯をすることでお口の中が狭くなり、舌の収まるスペースがなくなり、舌根沈下(舌が喉の奥に落ち込む)によって呼吸がしずらくなるという問題が起こってしまう可能性が高いのです。

特に敏感な体質の患者さんの場合、抜歯による歯列矯正で機能に問題が出て悩まれる方も多いので小臼歯の抜歯はよく検討する必要があります。

この記事と関連するよくある質問

①歯列矯正の危険性は?

歯列矯正では、矯正した歯の根の吸収が起こったり、歯茎が下がってしまうリスクがあります。また治療中に歯磨きを怠ったり、無理をしたりすると、虫歯が多発したり、歯周病が悪化する場合があります。

②矯正 何歳がベスト?

一般的には7歳から8歳といわれていますが、噛み合わせに大きな問題がない限り、あまり早期に本格的な歯列矯正を始める必要はないと私は考えます。

治療を受ける側も苦痛に他ならないからです。私の場合は、患者さんの状態を診て、噛み合わせが大幅に奥に入ってしまっている場合は、ブラケットではない噛み合わせの位置を治す事前治療を行い、ある程度顎の位置が治った時点で、本格的なブラケット矯正治療に移ります。

ブラケットをつける年齢も、年齢だけではなく成長レベルから判断し、レントゲン上で根の完成がほとんど終わってから行うほうが歯根の完成を妨げる危険がないので好ましいです。

③歯科矯正の後遺症は?

噛み合わせや、口の大きさなどが十分に考慮されないで歯列矯正が行われた場合、肩こりや首の痛み、ひどい場合は自律神経失調症などの不定愁訴が起こる場合があります。

そのほかには、歯根吸収や歯肉退縮などが起こる場合があります。

当医院におかかりになった、後遺症が治った患者さんの体験談はこちらです。

最新情報はこちら

番町D.C.の診療システムはこちら

RECENT POST

-

2025.09.04

より分かり易いHPへ

-

2025.08.31

「歯列矯正やらなきゃよかった、やめた方がいい」と後悔するわけ

-

2025.08.30

「親知らずの抜歯」で”顔の輪郭が変わる?”

-

2025.08.29

「ナイトガード」、「マウスピース」で「噛み合わせが変わる」、「顔が変わる」

-

2025.08.03

歯科医が教える9割の人が知らない”エンパスの意味と解決法”

-

2025.08.02

体調激変で人生まで変わる!”正しい位置に顎を戻す”歯科治療

CATEGORY

- 噛み合わせ治療

- 医院について

- エネルギー治療

- 物理的歯科治療

- 抜歯治療

- 6つの治療の統合治療

- 感染予防

- マネジメント

- 自由診療

- 保険制度

- インプラント

- 求人情報

- 入れ歯

- 東洋医学と歯科治療

- 患者さんの声

- FAQ

- 全身と歯の関係

- 歯列矯正

- 修復(虫歯)治療

- 根管治療

- 顎関節症

- メンテナンス

- FAQ

- 歯科医療関係者向けコラム